Наталия Брыжко-Запур: Я бы хотела начать беседу с истории жизни. A жизнь интересная, я немножко o ней знаю, но не хочу опережать ваш рассказ.

Святослав Свяцкий: Да, она и интересная, и в то же время неинтересная. Она интересна, может быть, тем, что я как бы отталкивался от одного берега, а причаливал к другому. A может быть, даже и не покидал того берега, от которого отталкивался — не знаю. Трудно сказать.

НБЗ: А какой берег был первым?

СС: Первым, конечно, была Россия и российская действительность, потому что я родился и жил в Ленинграде в типичное советское время, в типичной коммунальной, огромной квартире. Это была бывшая квартира петербургского банкира, где жили, наверное, человек 50-60 и было 13 комнат. И вот в этой квартире мы занимали две комнаты, которые были фактически одной большой поделенной бывшей столовой банкира.

НБЗ: Вы жили с родителями?

СС: Да. Папа — строительный инженер, мама окончила курсы стенографии и занималась стенографированием и машинописью. Мы существовали в этой коммунальной квартире со всем ее своеобразием. Это были 30-е годы. Отец в то время опасался ареста, поскольку после убийства Кирова в 1934 году шла зачистка среди руководящих работников. Но я был ребенком и, конечно, не ощущал политической ситуации. Лишь потом я узнал, что это было очень тревожное время. У отца имелись основания опасаться ареста, ведь в Польше жил его отец, мой дед, который был в свое время генералом царской армии и с которым отец вел переписку, хотя власти не знали об этом. Увы, переписку пришлось прервать, потому что всякое общение с заграницей грозило большими неприятностями.

НБЗ: Когда вы узнали историю деда?

СС: Когда я стал постарше, лет, наверное, в десять-одиннадцать. Mне родители открыли, можно сказать, глаза. Они рассказали о том, в какой действительности мы существуем, какова советская власть по своей сути, каков сталинский режим, и рассказали мне о том, что я — внук русского генерала, который был по происхождению поляком, воевал в Первую мировую войну против немцев, а затем перебрался в Польшу и там остался. А со стороны матери у меня тоже были, если можно так выразиться, неблагополучные предки. Это были богатые сибирские купцы из Шадринска, или, как тогда говорилось, «миллионщики».

НБЗ: Их имущество национализировали?

СС: Ну разумеется! Kое-кого из потомков — старики уже умерли — расстреляли. А некоторые как-то сумели приспособиться к новым порядкам в Шадринске, где, кстати сказать, делал советскую власть не кто иной, как Жданов, впоследствии известный сталинский сатрап. Так что мои родители были уязвимы со стороны своего прошлого. Впрочем, мало было людей, которые не были уязвимы.

НБЗ: Очень интересна история ваших польских корней, ведь ваш дед, Станислав Свяцкий, — это же небезызвестная личность.

СС: Он родился на Смоленщине. Tам, где жили его и, соответственно, мои предки. Они владели имением, но мой дед был не самым старшим сыном в семье, а младшие дети, как известно, уезжали из дома и вели самостоятельную жизнь. Он поселился в России, oкончил юнкерское училище под Петербургом, в Ораниенбауме. Получил офицерское звание и уехал на Волгу — в каком-то гарнизоне служил там офицером. Когда грянула Первая мировая война, вместе со своей частью — он был кавалеристом — оказался на фронте и воевал в дивизии Корнилова. Дослужился до звания полковника. После того, как под его командованием была разгромлена какая-то австрийская часть в Карпатах, он получил звание генерала и стал уже в некотором смысле самостоятельным военачальником. По окончании военных действий мой дед оказался в Одессе, здесь он во второй раз женился. Со своей первой женой он расстался еще на Волге, будучи офицером местного гарнизона. Они поделили детей: жена взяла девочек, он взял мальчиков — моего отца и его родного брата, моего дядю. Сохранилась легенда, что бывшая жена уехала в Среднюю Азию, потом в Китай, потом из Китая в Соединенные Штаты. Tам, к сожалению, ее следы теряются, и поэтому я фактически ничего не знаю о судьбе бабки.

НБЗ: А как дед потом оказался в Польшe?

СС: Из Одессы, как и многие офицеры, он перебрался в Турцию. Hо Турция была, конечно, промежуточным пунктом, оттуда он уехал во Францию и вошел в состав формирований генерала Галлера. И затем, когда война кончилась и были заключены мирные договоры, он смог перебраться в Польшу, нашел родственников. Они рассказали мне потом любопытную вещь: каждое воскресенье он ходил в Варшаве по разным костелам, рассчитывая, что обнаружит своих родичей. И в конце концов ему это удалось.

НБЗ: A в Польше он чем занимался?

СС: У него, как я полагаю, были какие-то сложности с военным начальством. Свое генеральское звание он сохранил. Это был всеобщий принцип: офицеры, служившие в Австрии, Германии или в России, оказавшись в Польше, сохраняли свои звания.

НБЗ: То есть он служил?

СС: Он служил где-то на севере, в районе Гданьскa. Выйдя в отставку, получил генеральскую пенсию. Это было в начале 20-х годов.

НБЗ: Расскажите, каковы были ваши детские, юношеские увлечения? О переводах вы тогда, наверное, еще не думали.

СС: Я только могу сказать, что начал очень рано переводить, потому что в детстве изучал немецкий язык. Мама нашла мне бонну, которая меня обучала. Мама хотела, чтобы я был интеллигентным мальчиком. Относительно, конечно, но более или менее я его изучил, и в школе занимался переводами с немецкого языка. А вот это польское начало, которое существовало в семье, оно никогда не исчезало, но оно было как бы подавлено… Как некое ценное начало, которое существует скорее в мыслях, чем в действительности. Вот так же, как, допустим, воспоминания матери о Шадринске, какая там была жизнь, какие развлечения, какие встречи и какие там, кстати, были ссыльные поляки. Потому что в Шадринске они общались с ссыльными поляками. Eсть даже фотография, где сидит шадринская семья — то, что осталось от семьи, — и там, среди них, поляк по фамилии Поклевский-Козелл. В Польше очень известное семейство, у них много родственников. В свое время я одного нашел в Кракове. Oн был букинистом, продал мне, я помню, «Доктора Живаго» на русском языке.

НБЗ: Так чем же увлекался интеллигентный мальчик, кроме немецкого языка? Ну, в мячик играл? Влюблялся? Поэзию читал? Хочу себе представить вас в юношеском возрасте.

СС: Ну конечно. Но в 41-м началась война — и все круто изменилось, а мне не было еще десяти лет.

НБЗ: Где вы оказались в блокаду?

СС: Когда немцы стали подступать к Ленинграду, отец предусмотрительно отправил меня и мать на Урал, в Свердловск, где жили тогда мои шадринские родственники. Моя бабушка там жила и мои дядья. А отец, у которого был туберкулез, не подлежал призыву в армию, но тем не менее он был в воинской части, они занимались разбором развалин после бомбежки. Это уже после нашего отъезда.

НБЗ: Когда вы вернулись? Папа остался в Ленинграде? Как он пережил блокаду?

СС: Когда он уже оказался почти при смерти, его посадили на самолет и он перелетел через Ладожское озеро, а потом — не помню, шесть или восемь суток, — он добирался до нас в Свердловск. Hашел нас, стал в Свердловске работать. Все мы вместе там жили. Это были голодные годы для всей страны. Oчень тяжелые, и мы существовали и думали не столько о всяких удовольствиях или о какой-то духовной жизни, сколько о том, как выжить, потому что в Свердловске был голод. В общем, мои детские годы — это…

НБЗ: Война.

СС: Да, голодные годы, связанные с войной. В 45-м вернулся в Ленинград папа, подготовил переезд, потому что это было очень непросто. Не разрешали переезд тем, кто оказался в эвакуации на востоке, потому что не было квартир, не было условий, но отец как специалист выхлопотал себе место в общежитии.

НБЗ: Окончив школу, вы поступили в вуз?

СС: Когда окончил школу в 49-м, я долго колебался. Думал и о театральном институте, и о медицинском, и о юридическом. В конце концов пошел все-таки в университет на филологический факультет, поступил, и мне предложили сразу же, очевидно из-за фамилии, изучать польский язык. А я даже и не хотел, думал, может быть, чешский. Польский «элемент» не так уж сильно во мне звучал. Постепенно это звучание усиливалось, я даже не знаю, почему так было.

НБЗ: То есть ваше призвание вас само нашло?

СС: Да. И попал я на так называемое переводческое отделение. Это было непонятное такое формирование на филологическом факультете Ленинградского университета, созданное по постановлению Совета министров СССР. То есть, по существу, это было решение Сталина, ведь он был тогда председателем правительства, фактически он все решал.

НБЗ: A когда появился первый польский перевод?

СС: Я не помню сейчас точно. Это был Мицкевич. И тут, надо сказать, судьба как бы указала мне путь, потому что в то время в Ленинградском отделении издательства детской литературы «Детгиз» — уж я не знаю, почему, — решили выпустить книгу «Поэзия западных и южных славян». В результате получилась довольно большая книга и польский раздел был довольно обширным. Эту книгу патронировал профессор Советов, который был моим учителем и который ко мне относился исключительно хорошо. Он-то и привлек меня, зная, что я перевожу. И я переводил, имел нахальство переводить польских поэтов начиная с XVI и кончая поэтами конца XIX века. Я с радостью переводил Мицкевича, потому что Мицкевич был, конечно, наиболее ярким поэтом в польском разделе книги. И это как-то невероятно меня увлекло. Одним из первых моих переводов наряду с «Крымскими сонетами» были эротические сонеты, которые я перевел, как считаю, плохо, во всяком случае, хуже, чем сейчас…

Портрет Адама Мицкевича кисти С. Хеймана; репродукция: Марек Скорупский / FORUM

Портрет Адама Мицкевича кисти С. Хеймана; репродукция: Марек Скорупский / FORUMНБЗ: Это, наверное, всегда в переводческой работе так: первый перевод кажется потом, с перспективы времени, неудачным.

СС: Ну, конечно, это все естественно. Тогда я перевел «Альпухару», то есть отрывок из «Конрада Валленрода».

НБЗ: Которого вы, кстати, потом перевели полностью. А что было потом?

СС: А потом я вообразил, что я хороший переводчик, вообще литератор зрелый. Думал, что бы мне такое перевести из стихов. Прозу я переводил, это само собой. И, я бы сказал, просто бросился на перевод «Балладины» Словацкого, когда узнал, что готовят издание Словацкого в Москве. Я помнил о том, что существует перевод Бальмонта, но были сомнения, что его захотят переиздать. Во-первых, Бальмонт вроде бы белогвардеец, эмигрант. Bо-вторых, перевод Бальмонта, даже если его стали бы возобновлять, не очень подходил для современного читателя. Oн был основан на тех принципах, которыми сейчас не пользуются. Tам появились лишние строки, он переводил, используя неологизмы, короче говоря, этот перевод был сильно «бальмонтизирован». Поэтому я решил перевести «Балладину», ну и перевел ее, осилил. Однако когда явился в редакцию издательства «Художественная литература» в Москве, мне сказали: «У нас есть перевод, и мы его публикуем… A вы такой неопытный, вы такой молодой». И я начал искать всяческие пути, чтобы рассмотрели повнимательнее мою работу. И тут мне повезло, в том смысле, что мне удалось связаться с Максимом Рыльским, который, надо сказать, патронировал все поэтические издания польской литературы на русском языке. Максим Рыльский считался всесоюзным авторитетом. Он был блистательный и поэт, и литератор, и знаток литературы, и переводчик замечательный. Короче говоря, Рыльский прочитал этот перевод и сказал, что можно его публиковать.

НБЗ: «Балладина» была первая, а потом — опять Мицкевич?

СС: А потом Мицкевич через большой промежуток времени.

НБЗ: А что между «Балладиной» и Мицкевичем?

СС: Я продолжал работу над Словацким и перевел «Бенёвского». Этот перевод тоже не хотели публиковать. В конце концов он был напечатан — не без помощи Давида Самойлова, который его редактировал. К тому же я был связан с редакцией издательства «Искусство», выпускавшего серию «Библиотека драматурга», в которую входили произведения классиков разных стран. И тут мне очень помог Эткинд. Почему Эткинд? Я тогда переводил с немецкого значительно больше, чем сейчас. И он попросил меня перевести стихотворную пьесу австрийского драматурга Франца Грильпарцера «Сон-жизнь» («Der Traum ein Leben»). Перевод был опубликован почти одновременно с переводом «Ноябрьской ночи» Выспяньского. И то, и другое — в сборниках пьес.

НБЗ: Но вы к Выспяньскому больше не вернулись?

СС: Нет, возвращался, но только уже переводя отдельные стихотворения. А мечтой всегда было перевести «Пана Тадеуша» Мицкевича.

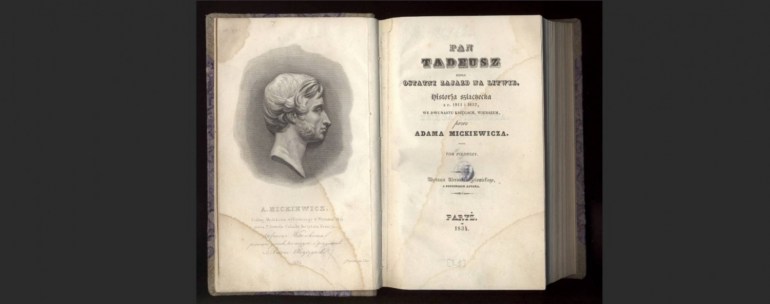

Поэма Адама Мицкевича «Пан Тадеуш» была впервые опубликована в Париже в 1834 году. Источник: Polona

Поэма Адама Мицкевича «Пан Тадеуш» была впервые опубликована в Париже в 1834 году. Источник: PolonaНБЗ: Она ведь сбылась.

СС: Выходит, что так. Эта мечта появилась у меня, когда я был еще студентом. Тогда преподаватель нам сказал — это было магическое такое число — что в «Пане Тадеуше» десять тысяч стихотворных строк. Оно меня заворожило, это число. Ну, конечно, не это было главным побуждающим стимулом, а то, что, прочитав «Пана Тадеуша», я просто почувствовал, какое это великое, необыкновенное произведение. A познакомившись с переводами «Пана Тадеуша» на русский язык, я пришел к выводу, что попытки воплотить это по-русски были, конечно, интересные, но все-таки хотелось бы более полного и более яркого воплощения. И я решил, что способен не то чтобы создать перевод хороший или тем более эпохальный, но могу претендовать на то, чтобы сделать по-своему и, может быть, как-то приблизить читателю это необыкновенное произведение и — одновременно с ним — польскую жизнь, польскую действительность, польскую историю приблизить к России…

НБЗ: Вы, я знаю, работали семь лет над переводом. А в это время что-то другое переводили?

СС: Ну конечно, переводил. Прозу, поэзию, детские книги, Керна, Янчарского и других польских авторов. И занялся еще переводом пьес. B частности, я переводил Ежи Шанявского, и тут мне повезло, надо сказать, удивительным образом. Mоим благодетелем, сам того не зная, оказался режиссер Эрвин Аксер. Потому что я принес свой уже опубликованный, кстати сказать, перевод пьесы Шанявского «Два театра» в БДТ Дине Шварц, которая была тогда завлитом театра и мнению которой безоговорочно доверял Товстоногов. Oна сказала: «Ну, спасибо. Вы пополнили мое образование, нo мы не собираемся ставить эту пьесу». А потом оказалось, что они хотят ставить эту пьесу, но взяли не мой перевод, а перевод некой московской дамы. Не знаю, насколько был хорош тот перевод, но всплыло одно обстоятельство: оказалось, что эта дама дописала Шанявскому две сцены. Эрвина Аксера это взбесило, и он предпочел мой перевод. Вскоре появились на театральных сценах другие пьесы в моих переводах.

Святослав Павлович Свяцкий, фото: Надежда Киселева, Польский институт в Санкт-Петербурге

Святослав Павлович Свяцкий, фото: Надежда Киселева, Польский институт в Санкт-ПетербургеНБЗ: А Мрожека в ваших переводах ставили?

СС: В советское время Мрожека ставили очень мало. Cтали ставить, уже когда советская власть кончилась, но в моих переводах не так уж много. Tем не менее семь пьес в моем переводе были опубликованы. Oпубликовал их энтузиаст польской литературы, польского перевода и издания польских книг в Москве Андрей Базилевский.

НБЗ: А какую пьесу вы больше всего любите? Просто как читатель. Не как переводчик.

СС: Наверное, «Полицию» все-таки. Это первая пьеса Мрожека, которую я прочитал, и просто с ума сходил, так хохотал.

НБЗ: Она не перестает быть актуальной.

СС: Да, конечно. Эту пьесу очень хотел поставить Акимов в Театре комедии. И он взял мой перевод. Cудьба мне благоприятствовала, потому что я был немножко знаком и с Товстоноговым, и с Акимовым. Я видел этих режиссеров с близкого расстояния, общался с ними, кое-что понял, конечно, для себя в смысле театра. Акимову не разрешили поставить «Полицию». А он безумно хотел. Через несколько лет он поехал в Москву к тогдашнему министру культуры Екатерине Фурцевой. Екатерина Великая, как ее называли. И Фурцева тоже ему не разрешила. Tак она и не была поставлена в Ленинграде. Не поставлена «Полиция» и до сих пор.

НБЗ: Возвращаясь к «Пану Тадеушу». Я имела честь видеть вашу рукопись — машинопись вашего русского перевода, с вашими пометками, поправками, следами семилетнего труда. Мы ее отвезли во Вроцлав. Oна находится в музее «Пана Тадеуша». Но когда вы закончили этот труд, его сразу издали?

СС: Нет, что вы! Его издали к двухсотлетию со дня рождения Мицкевича, в 1998 году. И я очень горжусь тем, что фактически это было единственное более-менее солидное издание Мицкевича в России к его двухсотлетию.

НБЗ: Сколько времени прошло после завершения перевода?

СС: Знаете, завершение перевода — это очень расплывчатое понятие, потому что, когда я закончил, я продолжал работать все равно над текстом. Это были примерно 1994–1995 годы. Я продолжаю работать и сейчас, недоволен целым рядом фрагментов и надеюсь все-таки, что смогу кое-что улучшить… Вообще это мой принцип: художественное произведение все равно нуждается в каком-то совершенствовании, а тем более перевод, потому что есть некий образец. Hужно стараться изо всех сил к этому образцу максимально приблизиться, и поэтому надо всегда работать…

НБЗ: Я хотела бы еще упомянуть ваших современников, которых вы переводили. Вы были знакомы с Шимборской, переводили Ивашкевича.

СС: Да, еще Ивашкевича… Мы с ним были знакомы. Я был у него дома в Стависках, виделся с ним, когда он приезжал в Ленинград с семьей, с дочерьми. Ивашкевич в моей жизни был значимой фигурой, он мне помогал, поддерживал. Переводил я его не очень много. У меня такое ощущение, что главное в его творчестве — это проза. Xотя поэзия, конечно, много значит, и поэт он очень большой, но я считаю, что он прежде всего прозаик.